LGBTQIA+

Kinder und Jugendliche sind in ihrer Entwicklung abhängig und beeinflussbar von ihrem sozialen Umfeld. Geprägt wird dieses soziale Umfeld zunehmend von den sozialen Netzwerken. Auf dem Weg zum Erwachsenwerden liegen viele Herausforderungen vor ihnen, u.a. die (Weiter-)Entwicklung der Geschlechts*identität, welche die sexuellen Orientierungen und die körperlichen Geschlechts*variationen meint. Die grosse Relevanz des Themas zeigt sich auch in der Politik: am 9. Februar 2020 stimmte die Schweizerstimmbevölkerung einer Initiative zu, welche die Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung verbietet. Im Issue LGBTQIA+ wird insbesondere auf die Definitionen von sexuellen Orientierungen und Geschlechts*identitäten sowie die Aufgaben und Leistungen der OKJA innerhalb des Themas eingegangen. Ziel ist es, Fachpersonen und Bezugspersonen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen dafür zu sensibilisieren sich (weiter) mit der Thematik «LGBTQIA+» auseinanderzusetzen und sich (weitere) Handlungskompetenzen anzueignen.

Das Zeichen Asterisk* hinter «Geschlecht*» steht für das Verständnis, dass Geschlecht* eine Konstruktion ist und dass vielfältige Geschlechter* existieren.

Definitionen

Der Begriff LGBT (später entwickelte sich daraus LGBTQIA+) bildete sich in den 1990er Jahren in den USA und etablierte sich ca. 10 Jahre danach in Europa. Die Bezeichnung zielt darauf ab, dass Menschen, welche nicht der konstruierten Norm «cis*-heterosexuell» entsprechen, einen Namen erhalten. Mit den klaren Bezeichnungen soll eine öffentliche Gleichberechtigung erlangt werden.

5-10% der Schweizer Bevölkerung gehören aufgrund ihrer Identität, ihrer Lebensweise oder ihren körperlichen Merkmalen zu einer sexuellen oder geschlechtlichen* Minderheit. Fehlende positive Rollenmodelle und die Angst vor Gewalt und Diskriminierung führt bei LGBTQIA+-Menschen zu einer chronisch hohen Stressbelastung (vgl. auch sog. Minderheiten-Stress-Modell (Plöderl 2016)). Die Folge davon sind deutlich höhere gesundheitliche und psychische Belastungen wie Angst, Depression, Essstörungen, selbstverletzendes Verhalten, Einsamkeit, Selbstwertprobleme oder risikoreiches Suchtverhalten. LGBTQIA+-Menschen berichten auch häufiger über soziale Belastungen wie Mobbingerfahrungen in der Schule oder am Arbeitsplatz oder Zurückweisung durch die Herkunftsfamilie. Vor diesem Hintergrund erstaunt es nicht, dass homo- und bisexuelle junge Frauen* und Männer* in einer repräsentativen Schweizer Studie fünfmal häufiger angaben, einen Suizidversuch begangen zu haben als ihre heterosexuellen Gleichaltrigen (Gesundheitsförderung Schweiz 2017).

LGBTQIA+-Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die von ihrer Familie und ihrem Umfeld Unterstützung erfahren und sozial gut integriert sind, entwickeln sich genauso gesund und sind genauso leistungsfähig wie ihre cis*-heterosexuellen Gleichaltrigen (Definition «cis*»: wenn Menschen sich mit ihrem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht* identifizieren können, werden diese als «cis*» bezeichnet.) Die OKJA kann einen Beitrag dazu leisten, dass ein solches Umfeld gefördert wird. Welche Angebote und Hand lungsmöglichkeiten sie hat, wird in den Abschnitten 4-8 (S. 7-11) verdeutlicht.

Im Folgenden wird, in Anlehnung an das Lexikon von «du-bist-du» (SEGZ 2020), beschrieben, wofür die sieben Buchstaben sowie das «+»-Zeichen stehen. Zum Verständnis: das Lexikon verwendet die deutschsprachigen Ausdrücke, die Abkürzung entsteht aber aufgrund der englischen Sprache.

- L für «lesbisch»: Steht für Frauen*, welche Frauen* sexuell und / oder in Liebesbeziehungen bevorzugen bzw. nur Frauen* anziehend finden.

- G für «Gay» (Deutsch: «schwul»): Stammt aus dem Englischen, wird aber so im Deutschsprachigen auch oft verwendet. Dieser Begriff bezieht sich auf Männer*, welche Männer* sexuell und / oder in Liebesbeziehungen bevorzugen bzw. nur Männer* anziehend finden.

- B für «Bisexuals» (Deutsch: Bisexualität): Als bisexuell beschreiben sich Personen, die Menschen unterschiedlicher Geschlechter* sexuell und / oder in Liebesbeziehungen anziehend finden. Manche benutzen dafür auch den Begriff «pansexuell».

- T für «trans»: trans* Menschen bezeichnen sich oft als trans* gender. Sie können sich nicht mit dem Geschlecht* identifizieren, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Dies betrifft auch viele non-binäre Menschen – auch sie können sich nicht mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht* identifizieren. «Transgender» bezieht sich nicht auf die sexuelle Orientierung einer Person. trans* Menschen können heterosexuell, homosexuell oder bisexuell sein.

- Q für «Queers»: «Queer» als Begriff steht für eine anti-normative, politische Haltung, die neue Lebensentwürfe konzipiert. Gleichzeitig verwenden ihn Menschen, die beispielsweise trans*gender, intergeschlechtlich*, schwul, lesbisch, non-binär, a-, pan oder polysexuell sind, als Selbstbezeichnung. Zudem hat der Begriff «queer» sich als Beschreibung von nicht-cis*-heteronormativen Verkörperungen und Lebensweisen etabliert.

- I für «Intersexuals» (Deutsch: «Intergeschlechtlich»): Sind Menschen, welchen nach der Geburt nicht eindeutig das Geschlecht* weiblich* oder männlich* zugewiesen werden kann. Intergeschlechtliche* Menschen, die sich eine operative Veränderung ihrer Geschlechts*merkmale wünschen, werden heutzutage oft erst dann operiert, wenn die Selbstentscheidung der intergeschlechtlichen* Person gewährleistet ist.

- A für Asexualität: Asexuelle Menschen sind, unabhängig von ihrem Geschlecht*, wenig bis gar nicht an Sexualität interessiert. Im Gegensatz zu den anderen sexuellen Orientierungen trifft der Begriff der Asexualität aber keine Aussage über die gefühlsmässige Ausrichtung oder romantische Orientierung.

- + für Diversität (im Lexikon unter «LGBT+»): Beschreibt LGBTQIA und das + steht für Menschen aller weiteren sexuellen Orientierungen und Geschlechts*identitäten, die innerhalb des Begriffs LGBTQIA nicht abgebildet werden.

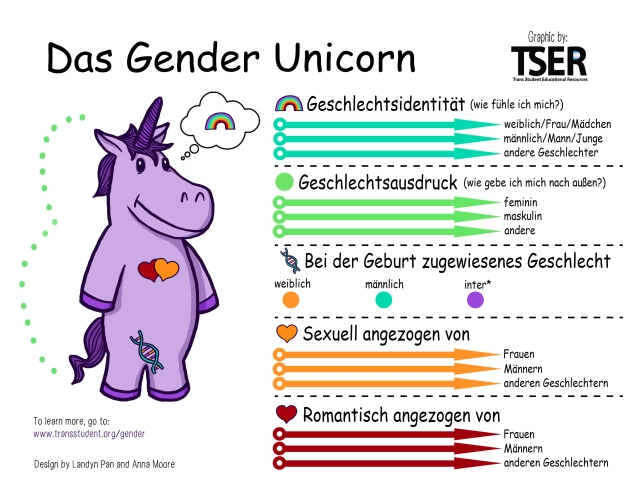

Das «Gender Unicorn» (TSER 2023) stellt die genannten Definitionen / Zusammenhänge bildlich dar:

Betroffene Politikbereiche

Gesellschaftspolitik

- Der Vielfältigkeit der Geschlechter* einen Platz bieten und die Unterstützung der Integration dieser Vielfalt im Alltagsleben.

- Die Entwicklung der Jugendlichen und deren Geschlechter*rollen als Erfahrungsfelder sehen, welche die Selbstbestimmung fördern.

Gleichstellungspolitik

- Förderung und Unterstützung der Ehe für alle Geschlechter*. Mit der Ehe für gleichgeschlechtliche* Paare (ab 2022) wurde hier ein grosser Schritt getan. Bleibt noch die Anerkennung und Unterstützung von Menschen aller Geschlechter* und Lebensformen.

- Anpassung des Diskriminierungsgesetzes.

- Streichung des Geschlechts*eintrags auf offiziellen Dokumenten.

Jugendpolitik

- Förderung und Erhalt von kinder- und jugendgerechten Rahmenbedingungen, bspw. durch spezifische Anlauf- und Beratungsstellen.

- Stärkung der Identitätsentwicklung durch das Schaffen von natürlichen Freiräumen für Jugendliche.

- Förderung einer umfassenden sexuellen Bildung / sexuellen Aufklärung für alle Jugendlichen.

Kulturpolitik

- Förderung der Diversität als Chance für gelebte Kultur. Vermittlung der eigenen Akzeptanz an die Gesellschaft.

Raumpolitik

- Die Inklusion aller Geschlechts*identitäten soll auch im Raumangebot der Gemeinden sichtbar und erlebbar gemacht werden. Beispielsweise durch die Toilette für alle* (anstelle der binären Aufteilung).

Potential und Herausforderungen

Potential

- Die OKJA fördert die Enttabuisierung von verschiedenen Lebensformen, Identitäten und Realitäten und schafft somit gegenseitiges Verständnis unter Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

- Die OKJA bietet Beratungen und stellt gegebenenfalls Infos zu weiteren Beratungsstellen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zur Verfügung.

- Die OKJA tritt präsent auf und spricht problematische Aussagen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen an, um so ein offenes Klima zu fördern.

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene haben die Möglichkeit, sich in einem nieder- schwelligen Rahmen mit ihrer sexuellen Orientierung und Geschlechts*identität auseinanderzusetzen.

- Die OKJA wird durch interessierte und offene Beziehungsarbeit zur Ansprechperson für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.

- Durch eine Sensibilisierung der Fachpersonen der OKJA zu den Themen sexuelle Orientierung und Geschlechts*identität werden Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in ihrer Identitätsentwicklung unterstützt.

Herausforderungen

- Umgang mit diskriminierenden Aussagen und Verhalten.

- Eltern oder andere Bezugspersonen möchten nicht, dass ihre Kinder Zeit mit Menschen aus der LGBTQIA+ - Community verbringen und können daher den Treffbesuch oder die Nutzung anderer OKJA-Angebote verbieten.

- Sicherstellung, dass alle Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen erreicht werden, auch mit unterschiedlichen Meinungen.

- Die Begrifflichkeiten und rechtlichen Grundlagen sind im steten Wandel, Fachpersonen der OKJA müssen sich informieren und auf dem aktuellen Stand bleiben.

- Jugendarbeitende arbeiten mit verschiedenen Player*innen zusammen, die unter Umständen anderer Meinung sind und andere Prioritäten setzen. In diesem Spannungsfeld müssen Jugendarbeitende handeln und vermitteln.

Werte / Haltungen / Forderungen

- Grundsätzlich ist es wichtig, dass Teams der offenen Kinder- und Jugendarbeit eine gemeinsame Haltung diskutieren und ausarbeiten, wie das Thema in der Jugendarbeit angegangen werden soll.

- Fachpersonen der OKJA eignen sich das nötige Wissen zur Thematik LGBTQIA+ fortlaufend an.

- Fachpersonen der OKJA zeigen und fördern Offenheit und Interesse gegenüber der freien Lebensgestaltung und den nicht-cis*-heteronormativen Lebensformen.

- Fachpersonen der OKJA zeigen und fördern Akzeptanz der freien und vielseitigen sexuellen Identität, wie auch der sexuellen Orientierung und Geschlechts*identität.

- Inklusivität: Angebote und Projekte der OKJA werden stets so gestaltet und geführt, dass diese für alle Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen niederschwellig zugänglich sind.

- Fachpersonen der OKJA zeigen Bewusstsein und reflektieren über die Machtverhältnisse zwischen cis*-heteronormativen Identitäten und nicht-cis*-heteronormativen Identitäten, welche sich im Treff widerspiegeln können.

- In der OKJA wird die LGBTQIA+ - Community bei verschiedenen Angeboten und Projekten (z.B. Filmabend) mitgedacht.

Relevanz gem. Ziele FKJV* (ehem. ASIV)

Kinder- und jugendgerechte Rahmenbedingungen: Die OKJA schafft in ihrem Handlungsspielraum offene Sozialräume für alle Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, in welchen geschlechter*- reflektierte Sozialisation stattfinden kann.

Soziale, kulturelle, politische und berufliche Integration: Die OKJA stellt sicher, dass Kinder, Jugend- liche und junge Erwachsene an verschiedenen Angeboten und Projekten uneingeschränkt teilneh- men und dadurch Integration und Offenheit erfahren können.

Stärkung der Jugendkultur: Die OKJA ermöglicht experimentelle Erfahrungsräume für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, in welchen sie sich mit ihren eigenen sexuellen Orientierungen und Geschlechts*identitäten auseinandersetzen und dadurch im Selbstwert gestärkt werden können.

Gesundheitsförderung und Prävention: Die OKJA fördert mit ihrer Offenheit gegenüber Menschen mit vielfältigen sexuellen Orientierungen und Geschlechts*identitäten das Wohlbefinden und die Gesundheit von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen und zielt dabei auf die Selbstbestimmung, welche die persönlichen Kompetenzen und Fähigkeiten stärkt.

Mitwirkung: Die OKJA plant und gestaltet Angebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene der LGBTQIA+ - Community und bezieht sie dabei selbstverständlich, stufengerecht und echt mit ein.

Leistungen OKJA

- Die OKJA schafft Raum für alle Menschen. Sie kann bestimmten Gruppen, die von Marginalisierung betroffen sind (z.B. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus der LGBTQIA+ - Community), Safe Spaces zur Verfügung stellen und ihre Integration in die Gesellschaft fördern.

- Die Sprache der Jugendarbeitenden ist inklusiv (Fragen wie: «Hast du einen Freund oder eine Freundin» sind heteronormativ. Besser ist: «Lebst du in einer Beziehung?») und das Miteinbeziehen der Pronomen er / ihn, sie / ihr, they / them oder keine Pronomen (non-binär) ermöglicht eine gendersensible Sprache untereinander.

- Die OKJA kann Personen einladen (z.B. von «du-bist-du» oder «ABQ-Schulprojekt») oder selbst mit dem «Gender Unicorn» von TSER (s. S. 4) arbeiten.

- Die OKJA kann Themenabende mit Diskussionsrunden (bspw. zu Stereotypen), Filmabende zu LGBTQIA+ - Themen (bspw. «Love, Simon», Teenie-Komödie-Lovestory), usw. anbieten.

- Die OKJA kann früh sensibilisieren, da sie mit Kindern ab 6 Jahren arbeitet. Sie tut dies beispielsweise mit dem Auflegen von und Bezug nehmen auf entsprechende(n) Bücher(n) (z.B. Bilderbuch «Zwei Papas für Tango»).

- Die OKJA kann heterosexuelle Menschen (Kinder, Jugendliche und Erwachsene) mit Aufklärungsspielen sensibilisieren (z.B. «Privileg-Walk», Auseinandersetzung mit eigenen Privilegien, kann auch mit fiktiv erfundenen Rollen durchgeführt werden, wenn bspw. die Gruppe nicht divers genug scheint).

- Die OKJA stellt Broschüren zum Thema an einem Infoboard zur Verfügung.

- Die OKJA thematisiert immer Offenheit und Inklusivität.

- Die OKJA triagiert und begleitet zu spezialisierten Institutionen oder Fachpersonen.

- Die OKJA sensibilisiert Vernetzungspartner*innen wie Schule, SSA oder Kirchgemeinde.

- Problemsituationen werden im OKJA-Team besprochen. Dies führt zu weiteren Kompetenzen im Umgang mit dem Thema «LGBTQIA+».

Konkreter Nutzen

Für Kinder und Jugendliche:

- Ungezwungen über Sexualität und Geschlecht* sprechen und diskutieren können; auch bei Tabuthemen zuhören und mitreden dürfen (z.B. diverse Formen von Sexualität).

- Sie kennen einen sicheren und wertschätzenden Ort, an dem sie über sich, ihre Gedanken, Ängste, Gefühle usw. sprechen können.

- Sie können in einem sicheren Rahmen ihre Hemmschwellen / Grenzen kennenlernen.

- Sie lernen ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse kennen.

- Sie gewinnen an Wissen dazu.

- Sie fühlen sich so richtig, wie sie sind und werden dafür akzeptiert. Dadurch fühlen sie sich zugehörig.

Für Gemeinden / die Gesellschaft:

- Eine erweiterte sexuelle Bildung führt zu einem breiteren und positiveren Verständnis von Sexualität.

- Konflikte / Gewalt aufgrund von Abneigung / Ablehnung unterschiedlicher sexueller Identität / Orientierung werden verringert.

- Einzelne werden gestärkt und fühlen sich zugehörig.

- Menschen, die in LGBTQIA+-Beziehungen leben werden weniger diskriminiert und zeigen sich vermehrt in der Öffentlichkeit.

- Sexualität kann offener ausgelebt werden.

- Präventiv: psychische und sexuelle Gesundheit werden gefördert und Suizid vermieden.

Good Practice

Du bist du

du-bist-du fördert durch Peer-Beratung, Wissensvermittlung und Workshops für Fachpersonen, die mit jungen Menschen arbeiten, die psychische und physische Gesundheit von jungen LGBTQIA+-Menschen sowie von jungen Menschen, die sich ihrer sexuellen und / oder romantischen Orientierung und / oder Geschlechts*identität nicht sicher sind. Zudem besuchen Fachpersonen von du-bist-du auch Jugendtreffs für Themenabende.

Sexuelle Gesundheit Zürich SeGZ

du-bist-du

Kanzleistrasse 80

8004 Zürich

info@du-bist-du.ch

https://du-bist-du.ch

Kunterbunt im Punkt 12

Einmal im Monat findet im Modi*-Treff PUNKT 12 der Treff Kunterbunt statt, bei dem Menschen aller Geschlechts*identitäten willkommen sind. Gemeinsam werden Spiele gespielt, Filme geschaut, Erfahrungen ausgetauscht und interessante Diskussionen geführt.

PUNKT 12

Jurastrasse 1

3013 Bern

info@kunterbunt-bern.ch

https://www.kunterbunt-bern.ch/

King Kong im Gaskessel

«King Kong» ist ein schweizweites Format, das regelmässig in verschiedenen Schweizerstädten stattfindet. Die Party richtet sich an LGBTQIA+ - Menschen und deren Freund*innen / Community.

Gaskessel Bern

Sandrainstrasse 25

3007 Bern

Tel.: 031 372 49 00

info@gaskessel.ch

www.gaskessel.ch

Milchjugend

Die Milchjugend ist die Jugendorganisation für lesbische, schwule, bi, trans* und asexuelle Jugendliche und für alle dazwischen.

Milchjugend

Falschsexuelle Welten

8000 Zürich

info@milchjugend.ch

https://milchjugend.ch/#home2

Kinderschutz Schweiz

Die von Kinderschutz Schweiz geförderten und ausgestalteten Parcours «Mein Körper gehört mir» und «Love Limits» wurden neu gestaltet und verschiedene Geschlechts*identitäten einbezogen. Die Parcours sind Präventionsangebote, um Kinder und Jugendliche vor sexueller Gewalt zu schützen.

Kinderschutz Schweiz

Schlösslistrasse 9a

3008 Bern

Tel.: 031 384 29 29

info@kinderschutz.ch

Weblink

Webserie «Çohu»

LGBTQIA+-Themen im Jugendtreff / in der Organisation sichtbar machen. Queerness mit Migrationsthemen verbinden / diskutieren.

Koproduktion

Zürcher Hochschule der Künste & SRF

info@cohu-webseries.com

https://cohu-webseries.com/episodes/

LGBTI – Meine Rechte (Stand: Juni 2021)

Die Broschüre beantwortet viele rechtliche Fragen aus dem Alltag von LGBTQIA+ - Personen und ist ein hilfreiches Nachschlagewerk für Interessierte, Fachpersonen oder Betroffene.

Fachstelle für die Gleichstellung von Frau und Mann der Stadt Bern

Junkerngasse 47

Postfach

3000 Bern 8

Tel.: 031 321 62 99

gleichstellung@bern.ch

https://www.bern.ch/gleichstellung

Download Broschüre

Weitere Buchempfehlungen für Fachpersonen